고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

에베소서 2:1-10의 문맥구조 분석과 그 함의 ① <성경과 교회> 15/1 (2017), pp. 151-183. 이진섭 교수 / 에스라성경대학원대학교 신약학 들어가는 말

에베소서 2:8-9은 친숙하고도 유명한 구절이다.1) 암송구절로도 잘 알려져 있다. 이런 분위기 때문인지 에베소서 2:1-10을 읽으면, 다른 어떤 절보다 8-9절이 눈에 확 들어온다. 목회현장에서 에베소서 2:1-10을 설교본문으로 삼을 때에도 이 8-9절을 중심으로 설교의 메시지를 만드는 경우가 적지 않다. 그런데 과연 이 두 구절이 2:1-10에서 가장 중심이 되는 본문일까? 에베소서 저자가 2:1-10에서 말하려는 핵심이 진짜 이 구절에 담겨 있을까?2) 도대체 저자가 이 문단에서 말하려는 핵심은 무엇이며, 진정한 핵심은 어느 구절에 담겨있을까? 본고는 에베소서 저자가 2:1-10에서 말하려는 핵심이 무엇이며, 그 내용이 어느 구절에 가장 잘 녹아 있는지를 살피려 한다. 다른 말로 하면 2:1-10의 여러 세부 문단 중에 어느 문단이 가장 중요하고도 핵심적인 것인지를 판단하고자 한다. 자연히 이 판단은 에베소서 저자가 2:1-10에서 어떤 방식으로 자신의 주장을 피력했는가와 관련될 것이다. 본고는 이러한 관심과 목표에 대한 답을 담화분석의 하나인 문맥구조 분석 방법으로 찾으려 한다. 1) 먼저 본고에서 다루려는 문맥구조 분석 방법을 간략하게 소개하고, 2) 그 방법으로 에베소서 2:1-10을 분석할 뿐 아니라, 3) 그 분석 결과를 에베소서 전체에 비추어 본 후, 4) 최종적으로 이런 모든 결과가 2:1-10의 본문 해석과 적용에 (특별히, 강해설교에) 주는 함의를 찾고자 한다.

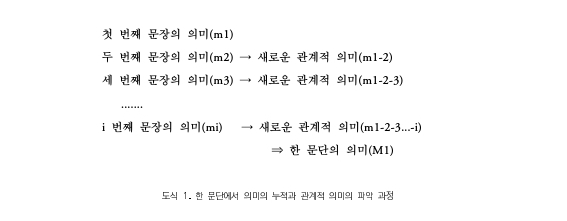

1.1. 담화분석과 콜론분석 20세기 후반 성경해석의 공시적 방법론은 언어학의 연구에 힘입어 발전하는 경향이 있다. 그런 경향에 두드러진 방법 중 하나를 꼽으라면 담화분석(談話分析, discourse analysis)을 거론할 수 있다. 담화분석은 성경 본문을 담화(discourse)로 상정하고, 그 담화의 내적, 외적 구조를 고려하면서 해당 담화가 지닌 의미를 찾으려는 해석 방법이다.3) 포터(S. Porter)에 따르면 담화분석 방법론은 20세기 후반에 크게 네 가지 학파로, 즉 북아메리카 모델, 영국-호주 모델, 유럽대륙 모델, 남아프리카 모델 학파로 나뉘어 발전한다.4) 그 중 남아프리카 모델 학파에 큰 영향을 끼친 라우(J.P. Louw)는 담화를 의미론적 시각에서 분석하는 ‘콜론 분석’(colon analysis)을 제안한다.5) 주어와 술어로 구성된 의미 집합의 최소 단위, 즉 ‘콜론’(colon)을 하나씩 누적하면서6) 의미 사이의 연관관계를 파악하여 누적되고 집적된 의미를 찾아 해당 담화를 해석하는 방법이다.7) 이 방법은 의미의 관계 구조를 중요하게 고찰하기에 본고의 관심과 연결되는 점이 있다. 1.2. 문맥구조 분석 필자는 라우의 ‘콜론분석’ 방법론을 일부 변형한 ‘수정된 콜론분석’(modified colon analysis)을 활용하여 로마서 1:17과 3:21-26의 의미 연관 관계를 연구한 적이 있다.8) 담화분석 발전 과정에서 개발된 여러 연구 결과를 콜론분석에 활용하여 적용한 것이다. 하지만 이 분석 방법은 너무 전문적이고 또한 복잡하기에 방법을 대중화하는 데에는 어려움이 있었다. 따라서 이 방법의 핵심 원리를 보다 잘 드러내면서도 분석 과정을 단순화하여 의미의 관계적 구조를 보다 쉽게 파악할 수 있는 ‘문맥구조 분석’ 방법을 개발하여 사용하여 왔다.9) 간단히 말해 ‘문맥구조’는 담화가 지닌 ‘의미의 관계적 구조’를 쉽게 가시적으로 볼 수 있게 만든 것이다. 즉, 글에 있는 의미의 연관관계를 구조 형태로 한 눈에 볼 수 있게 만든 결과물이라 말할 수 있다. 하나의 의미는 (예컨대, 하나의 ‘콜론’이나 ‘문장’의 의미는) 이어지는 또 다른 (콜론이나 문장의) 의미와 연결하여 새로운 의미를 만든다. 이런 의미 연결이 누적되면서 복잡한 의미 구조가 형성되는데, 이렇게 형성되는 의미의 관계적 구조를 쉽게 볼 수 있는 가시적 형태로 만든 것이 문맥구조이다.10) 이 문맥구조를 파악하는 과정과 원리를 크게 두 단계로 설명할 수 있다. 첫째는 하나의 문장의 의미를 밝히는 단계이고, 둘째는 한 문장의 의미와 이어지는 문장 사이의 연결 관계를 찾는 단계이다. (물론 여기서 문장 대신 콜론이나 성경 한 절을 사용할 수 있다.11)) 문장이 있는 숫자만큼 이 과정을 반복하여 실행하면 문맥구조 분석 방법이 목표로 하는 의미의 관계적 구조를 찾을 수 있다. 이것을 다음과 같이 좀 더 자세히 설명할 수 있다. 예를 들어, 한 문단에 i개의 문장이 있다고 가정하자. 각 문장은 각각의 의미를 가지기에 일단 i개의 의미가 있다고 말할 수 있다. 그런데 i개의 문장으로 구성되는 문단의 전체 의미는 i개 각 문장의 의미를 그냥 산술적으로 더해서 나온다고 산정할 수 없다. 오히려 이 i개의 의미가 서로 긴밀하게 연결되고 통합되어 나타난다. 첫 번째 문장은 하나의 의미(m1)12)를 지니고, 이어지는 또 하나의 문장, 즉 두 번째 문장은 또 다른 의미(m2)를 가진다. 그런데 이 두 문장은 서로 연결하여 통합된 새로운 의미(m1-2)를 창출한다. 그 다음에 이어지는 세 번째 문장은 또 다른 의미(m3)를 만든다. 그런데 이 세 번째 의미(m3)는 앞의 여러 의미들(m1, m2, m1-2)과 연결하여 새로운 또 하나의 복합적인 의미(m1-2-3)를 만들어 낸다. 이런 방식으로 새 문장이 추가될 때마다, 의미와 의미가 연결되어 새로운 관계의 의미(m1-2-3...-i)가 형성되기에, 해석자는 이 관계적 의미를 매번 반복해서 찾아야 한다. 결국 모든(i개의) 문장들이 서로 연결되어 만들어지는 관계적 의미(m1-2-3...-i)를 찾는 작업을 반복한다. 이런 과정의 맨 마지막에 나타나는 통합된 관계적 의미 m1-2-3...-i가 해당 문단이 말하는 의미(M1)가 된다. 문맥구조는 이런 많은 의미들을 (즉, m1, m2, m1-2, m3, m1-2-3, ...mi, m1-2-3...-i를) 체계화시켜 한 눈에 볼 수 있도록 만든 결과물이다. 이 과정을 간략하게 다음과 같은 도식으로 표현할 수 있다.

그런데 의미와 의미의 연결은 단순히 직선적(直線的, linear)으로만 이루어지지 않는다. 오히려 복잡하고 체계적으로 연결된 구조를 가진다. 하나의 문장이 바로 앞 문장과만 연결되고, 또 뒤 문장과 직결되는 식으로만 생각해서는 안 된다. 그런 경우도 있겠지만, 때로는 앞뒤 멀리 있는 여러 문장들과 관련될 수도 있다. 실제 문장들의 연관 관계는 직선적이기보다는 복합적인 경우가 태반이다. 따라서 의미의 관계는 체계적이고 구조적으로 되어 있다는 점을 고려해야 한다. 이 구조와 체계를 나타내려면 수와 괄호, 의미 관계 용어, 성경구절 표시 등을 함께 표현할 필요가 있다. 물론 이런 과정이 한 문단을 다루는 것에서만 끝나서는 안 된다. 이어지는 문단에도 계속 활용되어야 한다. 새로운 문단이 등장할 때마다 이 방법을 그대로 적용하고, 또 문단과 문단 사이의 관계도 마찬가지로 찾아야 한다.13) 물론 이 과정에서 문단의 시작과 끝을 어떻게 아느냐는 문제가 등장한다. 하지만 이것이 그다지 큰 어려움으로 남지는 않는다. 의미의 연관관계를 누적하다 보면, 문장과 문장의 관계에서 새 문단으로 넘어가는 임계점을 어렵지 않게 찾을 수 있기 때문이다.

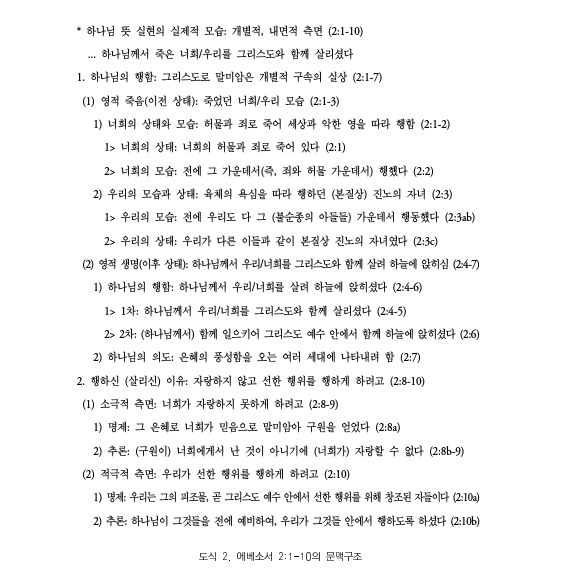

2.1. 에베소서 2:1-10의 문맥구조 앞에서 설명한 방식을 따라 에베소서 2:1-10의 문맥구조를 찾으면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

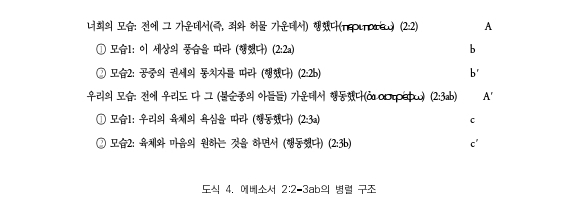

2.2.1. 세부 문단의 구성 에베소서 2:1-10은 크게는 두 문단으로, 즉 1-7절과 8-10절로 나뉜다. 1-7절은 (헬라어로는 한 문장으로) 하나님께서 허물과 죄로 죽은 사람(너희와 우리)을 그리스도와 함께 살리신 것을 말하고, 8-10절은 (헬라어로는 두 문장으로, 즉 8-9절, 10절이 각각 한 문장으로) 하나님께서 그렇게 그리스도로 말미암아 사람을 살리신 이유가 무엇인지를 설명한다. 나이다(Nida)와 몇 사람이 함께 분류한 문단의 성격에 비춘다면, 1-7절과 8-10절은 종속(subordinate)의 관계를 지니는데, 1-7절 문단은 ‘결과’에 해당하고 8-10절 문단은 ‘이유’에 해당한다고 볼 수 있다.14) 8절과 10절의 문장 앞부분에 있는 ‘가르’(γάρ ‘왜냐하면’, ‘for’15))는 8-10절이 이유를 제공하는 문단임을 암시해 준다. 자연히 메시지의 비중은 8-10절보다는 1-7절에 있다. 저자는 죽은 사람을 하나님께서 그리스도와 함께 살리신 이유(즉 8-10절)를 부각하기보다는 하나님께서 살리신 사실 자체(1-7절)를 말하려 한다. 저자가 강조하려는 바가 8-10절에 있기보다 1-7절에 있다. 에베소서 2:1-7은 1-3절과 4-7절의 두 가지 이야기로 나뉜다. 1-3절은 그리스도로 말미암기 전 사람의 모습이 어떤가를 서술하고, 4-7절은 하나님께서 그리스도로 말미암아 그 사람에게 어떤 일을 하셨는가를 설명한다. 1-3절에서는 그리스도로 말미암기 전에 사람이 겉으로는 살았지만 사실 영적으로는 죽은 상태라고 말하는 반면, 4-7절에서는 하나님께서 그런 사람을 그리스도와 함께 영적으로 살리셔서 하늘의 자리에 오르게 하셨다고 말한다. 1-3절과 4-7절은 사람의 상태가 변화된다는 점에서 차이가 있다. 전자가 영적 죽음을 지적한다면, 후자는 영적 생명을 거론한다. 또한 1-3절과 4-7절은 주체가 누구인가 하는 점에서도 차이가 있음을 보여준다. 전자는 사람(즉, 너희와 우리)의 행함이 드러나는 반면, 후자는 하나님의 행함이 드러난다. 이처럼 1-3절과 4-7절은 대조되며 대비되는 형태로 구성되어 있다. 물론 저자가 강조하려는 바는 1-3절보다는 4-7절에 있다. 그리스도로 말미암기 전의 사람이 죽은 모습이라는 점을 부각하려하기보다는, 하나님께서 그 사람에게 그리스도로 말미암아 생명을 주신 것을 말하려 한다. 2.2.2. 에베소서 2:1-3 에베소서 2:1-3은 1-2절과 3절로 구분된다. 1-2절이 너희의 상태와 모습을 말한다면, 3절은 우리의 모습과 상태를 언급한다. 너희와 우리라는 차이가 있지만, 결국 그리스도로 말미암기 전의 사람의 상태와 모습을 지적하고 있다는 점에서는 동일하다. 즉, 저자는 ‘너희’와 ‘우리’라는 단어를 번갈아 쓰면서 결국 그리스도로 말미암기 전 인류의 모습을 두 번 반복하여 말하고 있는 셈이다. 이런 점에서 1-2절과 3절은 유사한 이야기를 반복하는 병행 문단이 된다. 또한 두 세부 문단이 반복되는 방식은 교차되어 있다. 따라서 1-2절과 3절을 함께 보면 다음과 같은 교차대조(chiasmus) 구조가 깔려있음을 알 수 있다.

1절은 인간(너희)의 상태가 죽은 것이라는 점을 명확히 한다.16) 3c절은 그 인간(우리)의 상태가 본질상 진노의 자녀라고 말한다. (사도 바울에게) 하나님의 진노의 결과가 결국 사망이라는 점을 감안하면(참조. 롬 1:18, 32; 6:21-22, 23; 7:11 등) 3c절이 말하는 인간의 상태는 결국 1절이 말하는 인간의 상태와 동일한 셈이다. 너희와 우리 모두 죽은 상태다. 저자는 2절과 3ab절에서 너희와 우리의 모습이 어떠한지를 반복하여 설명한다. 두 경우 모두 ‘포테’(ποτέ, ‘전에’17))라는 부사를 의미심장하게 반복하여 사용함으로 1-3절에서 의도하는 사람이 결국 ‘그리스도로 말미암기 전의 모습’임을 말하려 한다. 또한 저자는 너희가 잘못 행하는 모습을 두 번 반복할 뿐 아니라, 우리가 잘못 행하는 모습도 두 번 반복하는 형태로 글을 쓰고 있다. 이를 가시화하면 다음과 같은 병렬구조가 등장함을 또한 알 수 있다.

결국 저자는 이렇게 두 번씩 두 번, 곧 네 번을 반복하면서 그리스도로 말미암기 전의 사람이 잘못 살고 있었음을 강하게 밝힌다. 이점은 나중에 9절에 가서 의미심장하게 연결된다. 2.2.3. 에베소서 2:4-7 에베소서 2:4-7은 2:1-3과 대비된다. 4-7절은 1-3절에서 서술한 사람의 모습을 전제하지만, 하나님께서 그런 사람의 상태를 극복하신 것을 말한다. 1-3절에서는 사람(너희와 우리)이 죄와 허물 가운데서 행하며 결국 심판을 받아 (영적으로) 죽은 상태임을 지적했는데, 이제 4-7절에서는 하나님께서 그런 사람(우리와 너희)을 그리스도로 말미암아 살리신 것을 말한다. 헬라어 본문 1-7절을 한 문장으로 볼 때, 1-3절은 그 시작이 분사형태로 되어 있는 반면(‘온타스’, ὄντας, ‘being’, 1절),18) 주절의 주어는 4절의 ‘하나님’이고 동사는 5절의 ‘살리셨다’와 6절의 ‘일으키고’ ‘앉히셨다’(6절)라는 점을 감안할 때, 본문의 강조점이 1-3절에 있기보다 4-7절(정확히는 4-6절)에 있다는 점을 감지할 수 있다. 4-7절은 또한 4-6절과 7절로 나눌 수 있다. 4-6절은 하나님께서 우리와 너희를 그리스도로 말미암아 살려 하늘에 앉히신 것을 설명하고, 이어 7절은 그렇게 하신 하나님의 의도가 어디에 있는지를 (즉, 하나님의 은혜의 풍성함을 여러 세대에 나타내려는 데에 있었다는 내용을) 부가한다. 7절 맨 앞에 있는 ‘히나’(ἵνα, ‘in order that’)는 종속절을 이끄는 접속사로 7절 전체가 문법적으로 4-6절에 종속되어 있다는 점을 시사한다. 구문적 판단뿐 아니라 의미상으로도 7절은 4-6절에 부속되어 있다. 즉, 저자가 말하려는 핵심은 4-6절에 있는데, 그 내용은 하나님께서 (1-3절의) 죽은 사람을 그리스도로 말미암아 살리셨다는 것이다. 이러한 강조점은 4-5절과 6절에 유사한 내용이 두 번 반복되는 사실로도 확인할 수 있다. 4-5절은 하나님께서 하신 행동을 그리스도와 함께 ‘살리신 것’으로 표현하고, 6절은 그리스도와 함께 ‘일으키어’ 하늘에 ‘앉히신 것’으로 표현한다.

그런데 주목할 점은 저자가 4-6절에서 주로 하나님을 주체로 하여 서술하고 있다는 사실이다. 4-5a절과 6절의 동사 주어는 모두 4절에 등장하는 ‘하나님’이고, 4절에서는 그 하나님이 어떤 분이며 (즉, ‘긍휼에 풍성하신’ 분이며) 어떤 동기로 행동을 하시는 지를 (즉, ‘우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여’ 살리시는 것을) 길게 서술하고 있다. 즉, 문법적으로 1-7절의 주어를 ‘하나님’으로 표시할 뿐 아니라, 내용으로도 그 하나님을 부각하며 설명하고 있다. 반면 5b절에는 잠시 사람을 주어로 하는 내용이 (즉, ‘너희가 은혜로 구원을 받은 것이라.’라는 언급이) 간단히, 첨가 부언하는 형태로 등장한다.19) 저자는 이 내용을 첨가함으로 하나님의 행함으로 사람에게 어떤 변화가 있는지를 간략히 서술할 뿐 아니라, 4-7절에서 시종일관 ‘우리’라는 단어 표현 때문에 ‘너희’가 제외 된 것은 아닌가 하는 오해를 불식시킨다.20) 이런 점은 결국 하나님의 행함을 강조하면서도 동시에 그에 따른 사람의 변화된 상태를 은근히 드려내려는 저자의 잘 짜인 의도에 따른 것이다. 하나님의 행함을 앞뒤에서 강조하면서도 중간에 사람의 변화된 상태를 넣는 일종의 수사학적 동심(同心) 구조(concentric structure)를 사용한 것으로 볼 수 있다.

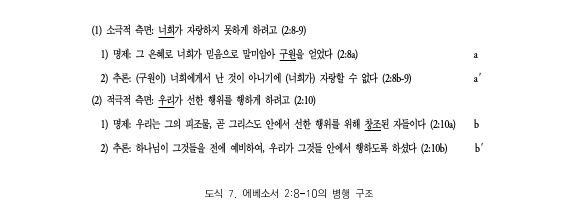

결국 저자는 1-7절에서 (더 넓게는 1-10절에서) 4-6절의 내용을, 즉 하나님께서 죽은 사람을 그리스도로 말미암아 살리셨다는 점을 가장 중요하게 생각하고 있다는 사실을 알 수 있다. 2.2.4. 에베소서 2:8-10 에베소서 2:8-10절은 이미 앞에서 언급한대로 1-7절의 내용을 보충하는 문단이다. 하나님께서 죽은 사람(너희와 우리)을 살리신 이유를 서술한다. 그런데 8-10절은 8-9절과 10절로 나뉜다. 이 둘이 (헬라어로 볼 때) 각각 하나의 문장으로 되어 있다는 점과 각 문장 앞부분에 모두 ‘가르’(γάρ, ‘왜냐하면’, ‘for’)라는 접속사가 등장한다는 점이 이러한 판단을 뒷받침한다. 8-9절은 소극적 측면에서 그 이유를 설명하고, 10절은 적극적 측면에서 그 이유를 서술한다. 하나님이 그리스도로 사람을 구원하신(살리신) (소극적) 이유는 스스로 자랑하지 못하게 하려 함이고(8-9절), 보다 더 큰 (적극적) 이유는 살아나서 선한 일들을 행하게 하려는 것이다(10절). 자연히 이 두 가지 이유 중에 더 부각되는 점은 8-9절보다는 10절이다. 엉터리 삶을 청산했으니, 이제는 선한 행실로 살아야 한다는 말이다. 물론 이전의 (엉터리) 행위로 말미암아 구원을 얻은 것이 아니니, 자랑할 수 없음은 당연하다. 저자는 8-9절과 10절을 기술할 때 두 경우 모두 명백한 명제(8a절, 10a절)를 먼저 언급한 후 그것에 기초하여 추론되는 이유를 추적하는 형태로 글을 쓰고 있다.22) 다음의 도식은 이를 간략하게 보여준다.

여기서 두 가지 점을 눈여겨 볼 필요가 있다. 1) 먼저 주목할 점은 하나님이 행하신 것(4-6절)을 첫 번째 명제에서는 ‘구원’의 주제로 표현한 반면(8a절), 두 번째 명제에서는 다른 각도로, 즉 ‘창조’의 주제로 서술한다는 사실이다(10a절). 저자에게는 그리스도로 말미암아 구원을 얻는 것이, 곧 다른 각도에서 보면 그리스도로 말미암아 새롭게 창조되는 것이란 말이 된다. 2) 그 다음으로 주목할 점은 저자가 소극적 측면의 이유를 말할 때 (8-9절에서) ‘너희’를 주어로 부각해서 설명한 반면, 적극적 측면의 이유를 말할 때는 (10절에서) ‘우리’를 주어로 명기해서 서술한다는 것이다. 이러한 사실은 1-3절이 (‘너희’-‘우리’라는 등장 순서에서) ‘우리’보다는 ‘너희’를 더 부각한다는 점과, 4-7절이 (‘우리’-‘너희’의 등장 순서에서) ‘너희’보다는 ‘우리’를 부각한다는 점과 묘하게 엮여 있다. 1-3절이 8-9절과 어떤 점에서 호응관계가 있고, 4-7절이 10절과 모종의 호응관계를 가진다. (물론 8-9절과 10절에 있는 ‘명제’들, 즉 8a절의 구원과 10a절의 창조 주제는 모두 4-7절에 있는 하나님의 행위에 대한 서술과 직접 관련되어 있다.) 이런 점을 적절히 고려할 때 9절의 (‘너희’의) ‘행위’(ἔργον, ‘에르곤’)와 10절의 (‘우리’의) ‘행위’(ἔργον, ‘에르곤’)의 성격을 가늠할 수 있다.23) 10절의 ‘행위’는 그리스도로 말미암아 살아난 자(참조. 4-7절)가 바르게 행하는 삶을 말하는 것이고, 9절의 ‘행함’은 (1-3절에서 언급한) 허물과 죄로 행하는 사람의 모습을 돌아보는 것이 된다. 저자는 8a절에서 말한 구원이 이전에 너희가 허물과 죄로 살았던 모습으로 말미암은 것이 아니기에 당연히 자랑할 수 없다고 단언한다(9절). 반면 그리스도로 말미암아 새 생명을 얻는 자는 선한 행위를 위하여 창조되었으니(10a절), 당연히 선한 행위(ἔργον, ‘에르곤’)를 실현하는 삶을 살아야 한다고 선언한다(10b절). 종종 9절의 ‘행위’를 8절의 ‘피스티스’(πίστις, ‘믿음’, 또는 ‘신실함’)와 대비되는 시각으로 보면서, 8절의 ‘피스티스’를 ‘예수를 믿는 (인간의) 믿음’으로 가정한 채, 9절의 ‘행위’를 ‘율법의 행위’(또는 인간의 ‘선한 행실’)로 판단하는 경향이 있다.24) 하지만 사실 이런 판단은 구원과 관련한 믿음과 행함에 대한 개신교의 전통적 통념에 비추어 추측한 것(즉, ‘예수를 믿는 믿음으로 구원을 얻지, 율법의 행위[또는 선한 행실]로 구원을 받지 않는다.’라는 전통적 신념에 따른 것)이지, 본문의 여러 증거에 기반을 두어 제시된 결과로 보이지 않는다. 9절 전후의 어떤 맥락도 ‘율법의 행위’를 암시하지 않는다.25) 혹자는 자랑이라는 주제가 율법과 관계된 것이라고 판단할지 모르지만, 사실 율법은 명시적으로 나타나지 않는다. (이는 단지 로마서와 갈라디아서의 ‘행위’에 대한 개신교의 해석을 여기에 덧입혀 읽은 것이다.) 또한 혹자는 10절의 ‘선한 행위’라는 표현 때문에 9절의 ‘행위’를 선한 행실을 가리킨다고 말할지도 모른다. 자연히 이런 시각의 귀결은 선한 행위로는 구원 받지 못하지만(8-9절), 구원을 받으면 선한 행위를 하게 된다(10절)는 것이다. 물론 이런 내용 자체를 수긍하지 못할 바는 아니다. 하지만, 그런 귀결이 여기의 에베소서 본문이 말하는 바인가에는 의문이 많다. 이곳 본문의 여러 증거가 가리키는 지향점은 앞의 결론과 사뭇 다르기 때문이다. 앞에서 언급했듯이 8-10절은 일차적으로 8-9절과 10절의 대비로 구성되어 있고, 그 틀에서 자연히 9절의 ‘행위’는 10절의 ‘행위’와 대비된다. 그리고 8-9절과 10절이 각각 1-3절과 4-7절의 연관관계에 있음을 고려해 볼 때, 8-9절과 10절은 잘못된 행위와 선한 행위의 대비 구조에 놓여 있음을 알 수 있다. 따라서 9절의 행위는 자연히 ‘율법의 행위’나 ‘선한 행실’이기보다 (1-3절에서 말한 너희의) ‘잘못된 삶(행위)’을 암시한다고 보는 것이 낫다. (물론 9절의 ‘행위’는 그리스도로 말미암기 전의 인간의 행위 자체를 말하는 것인데, 그 행위가 결국 잘못된 것이었기에 9절의 ‘행위’는 잘못된 삶을 암시하게 된다.) 또한 개신교의 전통적 시각은 8절의 ‘피스티스’(πίστις, ‘믿음’, 또는 ‘신실함’)가 ‘예수를 믿는 (인간의) 믿음’이라고 읽도록 부추기지만, 이 피스티스’(πίστις)가 진정 ‘예수를 믿는 (신자의) 믿음’을 가리키는지도 질문해 보아야 한다. (대부분의 번역은 이 ‘피스티스’를 ‘믿음’[faith]이라고 번역[전제]하기에 사실 이 ‘피스티스’의 개념과 지시대상을 정확히 가리는 일은 어려운 처지에 놓여있다.) 1) 8절의 ‘피스티스’(πίστις, ‘믿음’, 또는 ‘신실함’)가 9절의 ‘행위’와 대비되는 면은 있다. 그런데 여기의 ‘피스티스’를 개신교의 전통적 시각(즉, ‘예수를 믿는 믿음’)으로 읽는 것이 적절한지는 다시 생각해 봐야 한다. 무엇보다도 9절의 ‘행위’가 율법의 행위나 선한 행실이 아니라 ‘잘못된 삶’을 함의한다는 점은 전통적 시각이 여기에 적용되는 것을 어렵게 한다. ‘율법의 행위가 (또는 선한 행실이) 아니라 예수를 믿는 믿음으로 구원 받는다’라는 틀에서 일단 벗어나기 때문이다. 2) 또한 8절의 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως, ‘믿음[또는 신실함]으로 말미암아’)라는 표현은 이 ‘피스티스’(πίστις, ‘믿음’, 또는 ‘신실함)의 주체가 신자라는 점을 명확히 밝히지 않을 뿐 아니라 그 대상도 분명히 말하지 않는다는 사실을 기억해야 한다. 그럼에도 불구하고 ‘피스티스 크리스투’(πίστις Χριστου) 구(句)의 소유격 ‘크리스투’를 목적격적 소유격으로 (즉, ‘그리스도를 믿는 믿음’이라고) 읽는 전통적 시각은 8절의 이 ‘피스티스’(πίστις)를 ‘신자가 예수를 믿는 믿음’이라고 보도록 종종 부추긴다. 하지만 소유격 ‘크리스투’는 주어적 소유격으로 (즉, ‘그리스도의 신실함’이라고) 읽는 시각도 가능하기에 꼭 목적격적 입장을 여기 8절의 ‘피스티스’(πίστις)에 덧칠하여 읽을 (즉, ‘예수를 믿는 믿음’이라고 단정할) 이유가 없다.26) 더 중요한 점은 여기의 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως)라는 표현은 ‘피스티스 크리스트’ 구(句)가 아니라는 점이다 (즉, ‘크리스투’[Χριστου]라는 소유격이 없다!) 따라서 8절의 ‘피스티스’(πίστις)를 ‘예수를 믿는 신자의 믿음’이라고 쉽게 단정할 근거가 없다. 3) 8절의 주어가 ‘너희’(2인칭 복수)라고 해서 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως, ‘믿음/신실함으로 말미암아’)의 ‘피스티스’(πίστις)의 주체가 ‘너희’라고 단정할 수는 없다. 이는 (8절에 동시에 나타난) ‘그 은혜를 인하여’(τῇ χάρτί, ‘테 카리티’)의 ‘은혜’의 주체가 ‘너희’라고 단정할 수 없는 것과 마찬가지 이치이다.

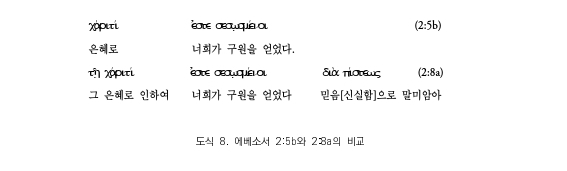

오히려 8절에 ‘그 은혜를 인하여’와 ‘믿음(또는 신실함)으로 말미암아’라는 부사구가 ‘너희가 구원을 얻었다.’(ἐστε σεῳσμένοι, ‘에스테 세소스메노이’)라는 표현 앞뒤에 동시적으로 등장하는 것으로 볼 때, 이 두 부사구가 하나님 편에 있는 어떤 것과 관련이 있다고 말할 수 있다.27) 하나님 편에 있는 어떤 것이라면 여기의 ‘피스티스’는 ‘(그리스도의) 신실함’이라는 개념으로 (환유법적 용례로서) 결국 ‘그리스도의 사건’을 가리킬 수 있다.28) 이렇게 되면 8a절은 철저하게 하나님께서 그리스도로 말미암아 죽은 너희에게 구원을 제공한다는 점을 정리한 명제가 되고, 이는 이어지는 8b절의 서술 내용(‘이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라.’)과 아주 잘 어울린다. 물론 혹자는 ‘그 은혜를 인하여’라는 표현이 하나님과 관련된 것이고, ‘믿음(또는 신실함)으로 말미암아’는 인간과 관련된 것이라고 균형 있게 보아야 한다는 의견을 펼칠지 모른다.29) 하지만 에베소서 저자가 이어진 8b절에서 강하게 하나님의 근원을 강조한 점은 이런 의견이 그다지 적절하지 않음을 잘 반증한다.30) 4) 8a절의 내용은 사실 5절에서 언급한 내용을 유사하지만 다른 표현으로 바꾸어 말한 것이다. 좀 더 정확하게 말하면 8a의 명제는 4-6절의 견해를 기초로 하여 5절의 내용을 다른 각도로 (즉 ‘너희의 구원’이란 각도에서) 간략하게 다시 정리한 것이다. 그런데 4-6절에서는 인간(너희)의 구원에 대해 인간 편에서 채워야 하는 어떤 점도 말하지 않는다. 시종일관 하나님께서 죽은 우리/너희를 그리스도로 살리신다고 말한다. 그렇다면 8a절의 ‘믿음(또는 신실함)으로 말미암아’를 인간의 것으로 보는 생각은 매우 어려워진다. 반면, 8a절이 5절을 정리한 명제라는 사실은 8a절의 ‘피스티스’가 (‘그리스도의 신실함’이란 개념으로) ‘그리스도의 사건’을 가리킨다는 점을 알 수 있게 한다. 이는 8a절과 5절을 면밀하게 비교하는 과정에서 알 수 있다. 먼저 5b절과 8a절을 비교하자.

도식 8에서 명확하게 드러나듯이 8a절의 명제는 5b절과 거의 동일하다. 8a절에 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως, ‘믿음[신실함]으로 말미암아’)만 추가되었을 뿐이다. 5절이 8a절에 다른 방식으로 압축되었다면, 결국 8a절의 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως)라는 표현과 관련 있는 부분은 5a절일 수밖에 없다. 그런데 5a절(‘허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고’)은 예수를 믿는 신자의 믿음에 대해서는 전혀 말하지 않고, 철저하게 하나님께서 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다는 점을 주장한다. 다시 말해, 하나님께서 그리스도의 사건으로 인간을 구원하신 내용만이 등장한다. 그렇다면 결국 8a절의 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως)는 하나님께서 그리스도의 사건으로 말미암아 구원하신 것을 말한 것이 되며, 따라서 8절의 ‘피스티스’(πίστις)는 그리스도의 사건을 가리키는 ‘(그리스도의) 신실함’으로 보게 된다. 5) 8a절과 10a절의 대비도 8a절의 ‘피스티스’(πίστις)를 신자의 믿음으로 보는 것을 어렵게 만든다. 8a절과 10a절의 명제는 사실 저자가 4-6절에서 주장한 내용을 다른 각도에서 정리한 것인데, 하나(8a절)는 구원의 용어로, 또 다른 하나(10a절)는 창조의 언어로 표기한 것이다. 모두 하나님께서 죽은 너희/우리를 살리신(일으키신) 것을 말한다. 그런데 창조의 언어로 표현한 10a절에는 인간이 일으키는 어떤 요소도 등장하지 않는다. 창조 자체가 철저하게 하나님께서 하시는 일이다. 인간이 주도적으로 들어설 자리가 없다. 그런데 그런 하나님의 창조(10a절)를 8a절에서는 구원의 용어로 말한다. 그렇다면 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως, ‘믿음/신실함으로 말미암아’)라는 구(句)가 신자의 믿음 활동과 연관되기보다는 하나님께서 주도적으로 일으키신 ‘그리스도의 사건(신실하심)’과 연관된다고 보는 것이 더 적절하다. 다시 말해, 8a절과 10a절의 대비, 구원과 창조 주제의 대비는 8a절의 ‘디아 피스테오스’(διὰ πίστεως)를 하나님께서 인간의 구원을 위해 일으키신 그리스도의 사건과 더 잘 어울리게 한다. 결국, 요약하면 8a절의 ‘피스티스’(πίστις)는 (예수를 믿는 신자의 믿음을 가리키기보다는) ‘그리스도의 신실함’이라는 개념으로서 결국 ‘그리스도의 사건’을 가리키며 9절의 인간의 (엉터리) ‘행위’(ἔργον, ‘에르곤’)와 대비된다.31) 하나님께서는 은혜로 인하여 그리스도의 사건으로 너희를 구원하셨다. 이것이 너희의 행위(그 잘못된 모습)에서 난 것이 아니기에, 아무도 자랑할 수 없다. 2.2.5. 정리 에베소서 2:1-10은 일차적으로는 1-7절과 8-10절로 나뉘고, 세부적으로 보면 1-3절, 4-7절, 8-9절, 10절로 나뉜다. 더 구분하자면, 1-2절, 3절, 4-6절, 7절, 8-9절, 10절로 분해될 수 있다. 저자는 8-10절보다는 1-7절을 더 비중 있게 생각하였고, 1-3절보다는 4-7절을 더 중요하다고 판단하였다. 또한 7절보다는 4-6절을 더 중요하게 생각했다. 결국, 1-10절에서 가장 핵심이 되는 구절은 4-6절이다. 하나님께서 죽은 우리와 너희를 그리스도로 말미암아 살리셨다는 것이 핵심이다. 저자는 한편에서는 1-3절을 8-9절과 호응하도록 했고, 또 다른 한편에서는 4-7절을 10절과 호응하도록 만들었다. 물론 8a절과 10a절은 저자의 핵심 주장인 4-6절을 다른 각도로 변형한 명제의 형태로 등장한다. 하지만 이 명제들은 핵심 주장인 4-6절의 함의(즉, 핵심 주장의 이유)를 8-10절에서 (정확히는 8b-9절과 10b절에서) 풀어 설명하기 위한 의도에서 나온 것이다. 도식 9는 이러한 점을 간략하게 보여준다.

각주)---------- 1) 예컨대, A.G. Patzia(Ephesians, p. 183)는 이 구절이 로마서와 갈라디아서에서 발전된 바울 사상의 핵심을 요약하고 있다는 점 때문에 종종 바울 복음의 심장으로 불렸다고 말하기도 한다. 2) 에베소서 저자가 바울이냐 아니면 바울의 이름을 빌린 익명의 저자인가에 대해서는 복잡한 논의가 바울 연구가들 사이에 존재한다. 본고는 이에 대해서는 자세히 다루지 않고, 단지 에베소서의 발신자로 언급된 사도 바울(참조. 엡 1:1)을 에베소서의 저자로 단순화 하여 사용하고자 한다. 저작권 논의에 대해서는 Lincoln, <에베소서>, pp. 80-101; Best, Ephesians, pp. 6-36을 보라. 3) 예컨대, 배종열(<문맥에 따라 읽는 에베소서>)은 ‘사고흐름 탐구법’이라는 담화분석 방법으로 에베소서를 연구한다. 4) Porter, ‘Discourse Analysis and New Testament Studies: An Introductory Survey’, pp. 14-35. 5) 참조. Louw, ‘Discourse Analysis and the Greek New Testament’, pp. 101-18; Semantics of New Testament Greek (1982); A Semantic Discourse Analysis of Romans (1987). 6) ‘콜론’(colon)의 복수는 ‘콜라’(cola)이다. 결국 콜론분석은 담화에 있는 전체 콜라의 의미를 의미의 연관 관계를 분석하여 찾는 방법이라 할 수 있다. 7) Louw는 이 방법으로 로마서 전체를 분석하여 그 결과를 제안한 적이 있다. 참조 Louw, A Semantic Discourse Analysis of Romans (2 volumes, 1987). 홍인규 교수는 이 방법을 활용하여 갈라디아서를 분석하여 해석하는 학위논문을 썼다. 참조. I.G. Hong, The Law in Galatians (1993). 이 논문은 전문적인 부분을 제외하고는 한글로 번역되어 출판되었다. 홍인규, <바울의 율법과 복음> (1996). 8) Lee, ‘Appendix 2. A Modified Colon Analysis on Romans 1:17 and 3:21-26’ in “The Law of Faith in Romans”, pp. 240-47. 9) 이 방법의 기본 개념과 원리에 대해서는, 이진섭, ‘문맥구조란 무엇인가?’, <빌립보서>, pp. 416-26을 참조하라. 10) 참조. 이진섭, ‘문맥구조란 무엇인가?’, <빌립보서>, p. 417. 문맥구조의 예는 필자가 쓴 여러 논문에 나타나 있다. 예컨대, 이진섭, ‘디도서 3:8이 교회 가르침에 주는 시사점’, pp. 185, 187, 189; ‘생명을 주시는 예수 그리스도(로마서 5:12-21)’, pp. 147-48 등을 보라. 문맥구조 분석을 활용하여 성경 한 권 전체를 해석한 경우는, 이진섭, <빌립보서> (홍림, 2012; 새창조, 2016)을 참조하라. 11) 콜론을 중심으로 분석하면 분석의 양이 너무 방대하며 복잡해진다. 성경 구절은 때론 한 절에 여러 문장이 있고, 때론 여러 절이 한 문장으로 되어 있기에 절대적 기준으로 삼기는 곤란한 면이 있다. 따라서 문장을 기본으로 생각하는 것이 가장 편하다. 실제 문맥구조를 작성할 때는 문장을 중심으로 보되, 때론 ‘콜론’이나 ‘성경 한 구절’ 단위로 진행할 수 있다. 12) 여기서 m은 meaning의 약어이고, m1은 첫 번째 의미(즉, meaning 1)를 가리킨다. 13) 이 방법이 문단과 문단 사이의 관계까지 발전하여 하나의 성경책(예컨대, 빌립보서)을 문맥구조로 정리한 결과를 보려면, 이진섭, <빌립보서>, 성경문맥주석, pp. 53-56을 보라. 14) Nida, E.A. et al., Style and Discourse, pp. 102-103; 홍인규, <바울의 율법과 복음>, p. 26. 15) 헬라어 γάρ는 정확한 한국어 대용어가 없기에 번역하기 힘들다. 이 접속사는 이유를 제시하는 문장 앞에 쓰는 경우가 많은데 이때는 영어의 접속사 for 정도의 의미에 해당한다. 연관 관계가 강하지 않기에 때론 한국말로 번역 없이 넘어가기도 하지만, 굳이 쓰자면 ‘왜냐하면’이라고 표기하거나 문장의 맨 마지막에 ‘~ 때문이다.’라고 표기할 수 있다. 16) 개역한글과 개역개정에는 1절에 ‘살리셨도다.’라는 서술어가 포함되어 있는데, 이 단어는 헬라어 성경 1절에는 없는 말이다. 아마도 개역한글과 개역개정은 5절에 있는 ‘살리셨다’는 동사를 미리 앞 당겨서 1절에서 한 번 더 번역한 것으로 보인다. 헬라어로는 1절이 분사로 되어 있고 1절부터 7절까지가 한 문장이라는 점을 한국어로 적절하게 번역할 수 없기에 아마도 이런 현상이 나타난 것으로 추측된다. 17) 개역성경(개역한글과 개역개정)은 2절의 ‘ποτέ’를 ‘그 때에’라고 번역하고 3절의 ‘ποτέ’는 ‘전에는’이라고 번역했다. 하지만 ‘그 때에’나 ‘전에는’이란 표현들 중 하나를 택하여 일관성 있게 번역하는 것이 더 낫다. 18) 1절은 ‘καὶ ὑμας ὄντας νεκροὺς τοις παραπτώμασιν καὶ ταις ἁμαρτίαις ὑμων’이다. 영어로 직역하자면 ‘and you - being dead in the trespasses and the sins’이다. 19) 이 첨가의 성격을 나타내려고 개역성경은 2:5b를 괄호로 처리하였다. 20) 다시 말해, 하나님께서 살리신 자는 ‘우리’만이 아니라 ‘너희’도 포함된다는 점을 밝힌다. 21) 동심 구조에 ‘너희가 은혜로 구원을 받은 것이다.’(2:5b)라는 서술이 가운데 있다고 해서 이점이 이 구조에서 가장 핵심이 된다고 보기는 어렵다. 동심 구조의 가운데 자리가 항상 핵심이 되는 것이 아닐 뿐 아니라, 5b절은 4-6절에서 강조하는 메시지의 중간에 부언으로 첨가된 진술이기 때문이다. 22) Best(Ephesians, p. 227)와 Lincoln(<에베소서>, p. 311)은 모두 8b-9절이 8a절을 주석하고 있다고 말한다. 23) 헬라어로는 9절과 10절에 모두 ἔργον(‘에르곤’, ‘행위’/‘행함’)을 쓰고 있는데, 개역성경에는 9절은 ‘행위’라고 번역하고 10절은 (선한) ‘일’이라고 쓰고 있다. 하지만 모두 동일한 표현으로 번역하는 것이 본문 이해에 더 좋다. 24) 참조. Patzia, Ephesians, pp. 183-85; Schnackenburg, The Epistle to the Ephesians, pp. 97-98; Lincoln, <에베소서>, pp. 310-14 등. 25)참조. Lincoln, <에베소서>, p. 313. 26) πίστις Χριστου 구(句)는 바울서신에 7번(롬 3:22, 26: 갈 2:16[x2], 20; 3:22; 빌 3:9) 등장하는데, 대부분 구절이 바울서신에서 매우 중요한 주장을 하는 자리에 있어 더욱 의미심장한 논의로 발전된다. 이 논의에 대한 간략한 소개는 이진섭, ‘믿음의 법과 아브라함(롬 3:21-4:25)’, pp. 211-12를 참조하고, 자세한 설명은 J.S. Lee, “The Law of Faith in Romans”, pp. 6-34를 보라. 목적격과 주격 입장의 기본적 논의를 보려면 J.D.G. Dunn, ‘Once More, PISTIS CRISTOU’, pp. 61-81과 R.B. Hays, “PISTIS and Pauline Christology”, pp. 35-60를 참조하라. 27) B. Longenecker(‘Pi,stij in Romans 3.25, pp. 478-80)는 롬 3:25의 διὰ πίστεως(‘디아 피스테오스’, ‘믿음으로 말미암아’)의 실체를 규명할 때 필자와 비슷한 논리를 펼친다. 그에 따르면 διὰ πίστεως와 ‘그의 피’와 ‘화목 제물’이 함께 등장한 점은 여기의 πίστις(‘피스티스’)가 ‘그리스도의 신실함’을 가리키는 증거가 된다. 모두 하나님 편에서 일으키신 어떤 사건과 행동을 드러내는 표현이기 때문이다. 결국, 롬 3:25의 πίστις(‘피스티스’)는 롬 3:22에 언급된 ‘그리스도의 신실함’을 간략하게 반복한 표현이 된다. 28) Ogden과 Richards(The Meaning of Meaning, p. 11)가 제시한 언어 의미의 ‘기본 삼각형’의 틀에서 보았을 때, πίστις Χριστου라는 표현 자체는 ‘상징’(symbol)을, ‘그리스도의 신실함’은 ‘생각’(thought)을, ‘그리스도의 사건’은 ‘지시대상’(referent)을 말하는 것으로 볼 수 있다. 참조. Lee, “The Law of Faith in Romans”, pp. 89-97; 이진섭, ‘믿음의 법과 아브라함(롬 3:21-4:25)’, p. 213. 29) Lincoln(<에베소서>, p. 311)은 ‘은혜’를 하나님의 행위로, ‘믿음’은 ‘인간의 행위’지만 ‘특별한 종류의 행위’로 ‘구원이 작용되도록 허락하는 하나의 응답’이라고 본다. 30) 물론 그럼에도 혹자는 8b절의 τούτο(‘투토’, ‘이것’)가 8a절의 (예수를 믿는 신자의) ‘믿음’을 가리킨다고 생각하며 문제의 본질을 피해갈지도 모른다. 참조. Caird, Paul’s Letters from Prison, p. 53. 하지만 이런 시각은 자체 모순을 지닌다. 인간의 믿음을 곧 다시 하나님으로 말미암는 것이라고 설명하는 방식이 다시 하나님과 인간의 균형을 깨기 때문이다. 31) 혹자는 8a절의 πίστις(‘피스티스’)를 ‘하나님께 대한 인간의 절대적 신뢰’라고 판단하고 이것이 9절의 인간의 잘못된 행위와 대조된다고 보는 시각을 지닐지 모른다. 하지만 필자가 앞에서 추론한 논증은 이러한 시각에 제동을 건다. 언급한 여러 증거가 8a절의 πίστις를 ‘하나님께서 인간을 구원하려고 일으키신 그리스도의 사건’으로 보게 하기 때문이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

http://www.amennews.com/news/articleView.html?idxno=15779

'신약학' 카테고리의 다른 글

| 목숨 걸고 스승 바울을 쫓았던 디도 (0) | 2018.08.03 |

|---|---|

| 에베소서 2:1-10의 문맥구조 분석과 그 함의 ② (0) | 2018.06.01 |

| 바울의 목회: 바울서신에 나타난 바울 목회의 윤곽 ③ (0) | 2018.06.01 |

| 계시록 제대로 이해하려면 구약부터 연구해라 (0) | 2018.04.17 |

| 바울처럼 복음 변증과 전도를 재판 변론 목적으로 삼자 (0) | 2018.03.20 |